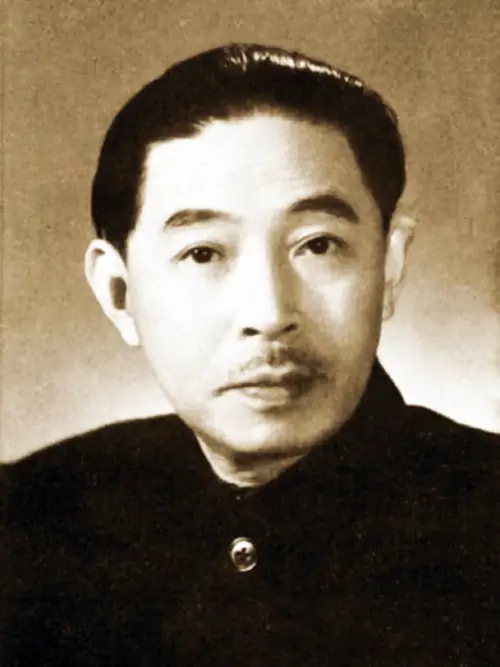

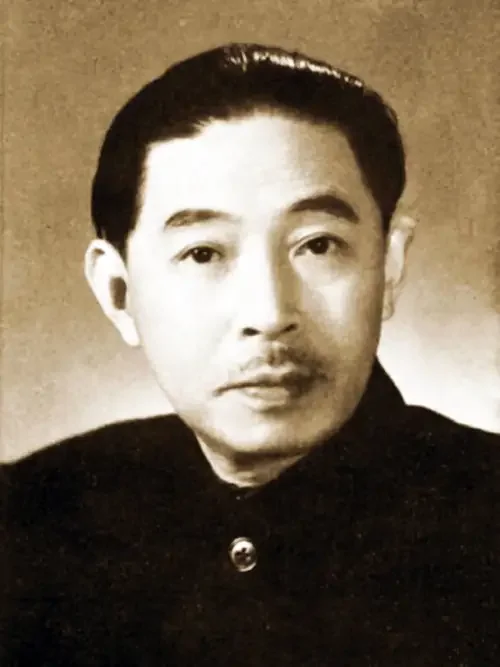

茅盾(原名沈德鸿,1896年7月4日-1981年3月27日),字雁冰,浙江嘉兴桐乡人,中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家,新文化运动的先驱者、中国革命文艺的奠基人之一,代表作有《子夜》《春蚕》《夜读偶记》等。

早年考入北京大学预科,毕业后入商务印书馆工作。1949年后历任文化部部长,中国作家协会主席,全国文联副主席,《人民文学》、《译文》杂志主编,全国人大代表,全国政协副主席。1952年加入中国作家协会。1981年3月27日逝世。

人物经历

1896年7月4日,生于浙江省桐乡县乌镇。

1913年,茅盾考入北京大学预科第一类。预科毕业后,入商务印书馆编译所工作。

1920年初,主持《小说月报》“小说新潮栏”编务工作。同年11月,茅盾正式接编《小说月报》。

1921年,1月,参与发起组织“文学研究会”,接编并改革《小说余月报》。7月,中国共产党成立,由上海共产主义小组成员转为正式党员。

1923年,辞去《小说月报》主编职务,转商务印书馆国文部工作。

1925年,被选为出席广州国民党第二次全国代表大会代表。

1926年,留广州工作,任国民党中央宣传部作秘书。3月,返沪。

1927年,1月赴武汉,任中央军事政治学校武汉分校教官。约4月,任汉口《民国日报》主编。7月间,从武汉至南昌不顺,阻于牯岭。8月,南昌起义失败,试图与党组织取得联系而不得,从此失去与党组织的联系。9月,于上海以茅盾为笔名发表小说《幻灭》。

1928年,1月,完成6月,先后完成《动摇》《追求》──即三部曲《蚀》的创作。7月,东渡日本,期间写有长篇小说《虹》(未完)和《从牯岭到东京》等。

1929年,论文《读<倪焕之>》发表。

1930年4月,回上海。不久加入中国左翼作家联盟。

1931年,开始创作《子夜》

1932年,7月,发表《林家铺子》。11月,发表《春蚕》。

1933年,《子夜》正式出版发行。4-7月创作《秋收》、《残冬》并发表。

1935年,论文《中国新文学大系·小说一集·导言》被收录发表。

1937年,2月,偶遇周恩来恢复与党组织的联系,但党员身份已不明确。参与编辑的《救亡日报》、《呐喊》(后改名《烽火》)分别在上海创刊。年底,上海沦陷,茅盾离沪抵长沙。

1938年,1-2月,在香港、广州、武汉等地活动。3月,中华全国文艺界抗敌协会成立,被选为理事。4月,他主编的《文艺阵地》在广州创刊,同时编香港《立报·言林》。12月,应杜重远的邀请赴新疆迪化。

1939年3月,抵新疆,在新疆学院任教。4月新疆文化协会成立,被推举为文协为委员长。

1940年,4月底离开新疆,经兰州、西安于抵延安。在延安鲁迅艺术文学院、陕甘宁边区文化协会处讲学。10月,从延安到达重庆,任郭沫若主持的文化工作委员会常委。此时,陆续完成优秀散文《风景谈》《白杨礼赞》的创作。

1941年,离开重庆到香港。5月,任《大众生活》编委;开始创作《腐蚀》。9月,主编《笔谈》半月刊,计7期。12月,离开香港达桂林。在桂林期间,写下长篇《霜叶红似二月花》。

1942年底,再赴重庆。

1945年,4月开始创作剧本《清明前后》,6月,文艺界为纪念茅盾创作活动二十五周年举行庆祝会,并发起茅盾文艺奖金征文。

1946年,赴苏联访问。

1947年,4月,归国到达上海。年末,再赴香港。

1948年7月,参与《小说月刊》的编委工作,9月,主编《文汇报·文艺周刊》。年底,离香港。

1949年,2月,达北平。7月,被选为中国文学艺术界联合会副主席和中国文学工作者协会(后改为中国作家协会)主席。11月,任中央人民政府文化部长职务,主编《人民文学》杂志。

1951年1月,当选为世界和平理事会理事。

1958年,1月,开始创作《夜读偶记》。3月,《茅盾文集》第一卷由人民文学出版社出版。

1961年,《茅盾文集》十卷出齐。

“文化大革命”中,茅盾始终与党和革命人民站在一起。

1981年3月27日,逝于北京。3月31日,中共中央根据茅盾生前的请求决定恢复他的中国共产党党籍,党龄从1921年算起。

1984年-1997年,人民文学出版社出版了38卷本的《茅盾全集》。

爱情婚姻

茅盾和夫人孔德沚自小定亲。1916年春节,茅盾从上海回到故乡与定下亲的孔德沚正式成婚。从此两人一直相伴,茅盾专心事业,而孔德沚照顾他的生活。直至1928年茅盾东渡日本,一个叫秦德君的女学生与之同行。因为都是单独来到陌生地,两人关系密切并产生了感情,在这种情形下茅盾和秦德君同居了。消息传到上海,孔德沚起先不相信,后经证实,便大哭一场。婆婆劝她:“茅盾会回心转意的。”果然1930年,茅盾和秦德君一起回到上海,便分手了。

解放后,茅盾出任新中国第一任文化部长。孔德沚全力料理家务,而茅盾则全力投入于工作。“文革”开始之后,茅盾靠边还被抄了家。孔德沚在这场劫难中为之担心不已,这使得她的糖尿病复发。70多岁的茅盾伴其左右,无微不至的照顾她。但是这仍于事无补,1970年1月29日凌晨,孔德沚因医治无效在医院逝世,自此两人结束了长达44年的婚姻生活,从此阴阳相隔一直到1981年茅盾逝世。

文艺影响

茅盾创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式。茅盾小说注重创作题材和主题的深入挖掘,创造了现代小说与现代社会同步共进的全景化史诗性品格。社会科学家气质的茅盾,由社会活动和文学理论的热情活跃于文坛,这使得他进入创作便达到了空前的思想深度和广阔的历史内涵,他小说的创作题材所涉及的社会生活内容,涵盖了20世纪中国上半叶的历史全貌,时代的线索排列构成了社会的编年史。如从社会的政治、经济斗争和阶级矛盾以及社会各阶层人物看,茅盾小说反映出军阀混战、经济危机、工人罢工、农民暴动等社会重大问题,规模的宏大和分析的深刻,都是中国现代社会小说前所未有的。

茅盾小说以不断创新的艺术形象,极大地丰富和拓展了中国现代小说的人物画廊。纵观茅盾小说的人物形象系列,除了《子夜》当中的民族资本家吴荪甫形象的独创价值外,从《霜叶红似二月花》、《走上岗位》等作品中,更突现出茅盾资本家形象塑造的丰富性和完整性;茅盾对知识分子和农民形象的塑造,注重社会人的心理剖析和社会历史剖析的有机统一,在现代小说史人物刻画方面有所开拓。早期《蚀》三部曲中的时代女性形象,从“传统”和“现代”的对比中,从时代急流的变动中挖掘“新人”形象的价值。在20数量30年代短篇小说《春蚕》里,对老通宝、多多头父子两代农民的刻画,不仅在典型的社会时代背景下烘托了人物,而且以两代人的心理、性格的历史内涵的巨大差异,创造了思想深刻的农民典型。这些形象都达到了较高的典型性,为革命现实主义的创作确立了典范。[1]

茅盾小说以开放的现代意识、丰富的生活积累建立了较为完整的现代都市文学。茅盾从踏入社会之初,在商务印书馆的工作就与中国最早最大的商埠上海有密切关联。在上海,他有复杂的社会关系,同乡旧故中有各阶层人物。茅盾小说全面地描绘了现代都市的企业、金融业、商业、公馆、舞厅、大饭店等,并且着重展示了现代都市以政治、经济为轴心的各阶级、阶层的不同人物,如资本家、金融家、买办官僚、公务员、市民等之间的复杂人际关系;同时茅盾更注意描写中国半殖民地半封建的社会特性,现代都市发展的不健全性,以及受到西方资本主义文明的冲击,急变和交杂的都市走向现代化的艰难过程。如进入都市迅速“风化”的遗老遗少、封建性和现代性混杂的地主式资本家、洋房公馆的血脉紧连着宗法社会的农村等,都活生生地展现在其小说世界里。茅盾小说创造的都市文学,为20世纪中国现代化的历史进程提供了生动形象的读本。

茅盾小说对于现代长篇小说的样式、结构等方面的艺术探索和追求,充分显示了现代小说的文体意识的独立,是与茅盾的进入小说创作分不开的。茅盾的第一篇长篇小说《蚀》,采用“三部曲”形式:既可独立又能连缀,可分可合,伸缩自如。茅盾随后的创作中有较多的三部曲作品,使得这一形式达到了相当高的水准,更是现代中、长篇小说文体新的拓展,如以小见大的《林家铺子》、历史画卷式的《霜叶红似二月花》、长篇日记体的《腐蚀》等多样化的小说体式。而就小说结构而言,茅盾的小说突破了单一的线性结构,表层的时空交换构架呈现了开放性和交叉性的结构特点;热情关注时代风云,深刻把握辽阔而复杂的社会,构成了他小说宏大而严谨的布局、盘根错节的人物和情节交叉的网状结构;标志现代心理小说的心理剖析经茅盾的努力,在范围和程度上的创新和对个体心灵世界的透视赋予的社会性的力度。总之,茅盾作为中国现代小说大师,其成就和贡献是多方面的。

政治影响

茅盾是中国共产党最早的党员之一,为党的事业的发展做出了重大贡献。30年代他参加组织了中国左翼作家联盟,和党一起发展革命文艺,团结和壮大了革命文艺队伍,反击了国民党的文化“围剿”;抗日战争爆发后,又在周恩来同志的领导下,广泛团结了国民党统治区的进步文化人士从事抗日救亡工作。抗战胜利后,茅盾不顾国民党的压迫,积极参加坚持民主、和平反对内战的运动,有力地支持了人民解放战争。建国后,作为中国作家协会的第一任主席,文化部的第一任部长的茅盾负责国家文化事业和文学艺术的组织领导工作,为我国文学事业和文化事业的发展做出了巨大贡献。

文学奖项

茅盾文学奖是根据茅盾生前遗愿,将自己的25万元稿费捐献出来设立的一个文学奖项。其目的是为鼓励优秀长篇小说的创作,推动我国社会主义文学的发展。是我国具有最高荣誉的文学奖项之一,也是中国第一次设立的以个人名字命名的文学奖。由中国作家协会主办,于1981年设立。

茅盾体现了“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”。(张光年评)

就中国现代文学史讲,我以为把茅盾当做有重大贡献的少数作家之一,是有充分根据的;这个根据不仅是党中央给他的历史性评价,而且包括人民对他的作品的喜爱的程度。既然如此,我们就应该让他的文学遗产在我们攀登文学艺术高峰的过程中起到应有的作用,而为了做到这一点,我们就必须对他进行深入的研究。(王瑶《茅盾对中国现代文学的历史贡献》)

由茅盾开创的社会剖析小说流派,通过生活横断面再现社会,时一个革命现实主义的流派,甚至影响了后来写作的《李自成》《上海的早晨》等作品的一些作家。(严家炎《中国现代小说流派史》)

茅盾无疑仍是现代中国最伟大的共产作家,与同期任何名家相比,毫不逊色。(夏志清评)

茅盾创作了大量杰出的文学作品,这些作品刻画了中国民主革命的艰苦历程,绘制了规模宏大的历史画卷,为我国文学宝库创造了珍贵的财富,提高了现实主义文学创作的水平,在文学史上留下了不可磨灭的功绩。(胡耀邦评)

茅盾是早就从事写作的人。唯其阅世深了,所以每不忘社会,他的观察的周到,分析的清楚,是现代散文中最有实用的一种写法……中国若要社会进步,若要使文章和实际生活发生关系,则象茅盾那样的散文作家,多一个好一个……(郁达夫评)

茅盾是‘ 五四’ 以来第一个卓有成绩的文艺评论家。(周扬评)