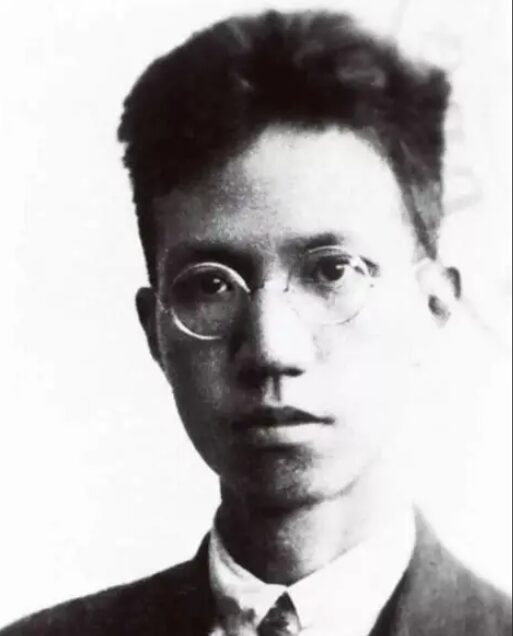

陈寅恪(1890年7月3日-1969年10月7日),字鹤寿,号槐堂,江西修水人,中国现代著名历史学家、古典文学研究家、诗人。作为20世纪中国学术史上最重要的学者之一,他以其深厚的国学功底和广博的西学知识著称,在史学、文学、哲学等多个领域都有卓越建树。陈寅恪的诗歌创作虽不如其学术成就显赫,但同样具有独特的艺术价值和思想深度,体现了传统文人的精神品格和现代知识分子的思想境界。

陈寅恪出生于显赫的文化世家,祖父陈宝箴是晚清维新派重要人物,曾任湖南巡抚;父亲陈三立是同光体诗派代表人物,与谭嗣同并称”维新四公子”。幼承家学,熟读经史,打下了坚实的国学基础。1902年东渡日本求学,后辗转欧洲,先后在柏林大学、苏黎世大学、巴黎高等政治学院等名校研习,精通梵文、巴利文、波斯文等十余种语言,是当时罕见的学贯中西的学者。

1925年,应清华学校之聘,与王国维、梁启超、赵元任并称”清华四大导师”,开创了中国现代学术研究的新范式。抗战期间随校南迁,在西南联大坚持教学研究。1949年后任教于中山大学,期间完成《柳如是别传》等重要著作。1958年起双目渐盲,仍以惊人毅力口述完成多部著作。1966年”文革”开始后遭受迫害,1969年10月7日在广州含冤逝世,终年79岁。

在诗歌创作方面,陈寅恪留下了三百余首诗词作品,主要收录于《陈寅恪诗集》。其诗作以七言律诗成就最高,内容涵盖咏史怀古、感时伤事、赠答唱和等多个方面。最具代表性的《王观堂先生挽词》以沉痛笔调悼念王国维,不仅寄托哀思,更通过”文化神州丧一身”的慨叹,表达了对传统文化命运的深刻忧虑。《忆故居》组诗则通过对旧居的追忆,抒发了深沉的家国情怀。这些作品语言凝练典雅,用典精当,意境深远,体现了学者诗特有的思想深度和艺术魅力。

在诗学理论方面,陈寅恪提出了”以诗证史”的独特研究方法,将诗歌作为历史研究的重要材料。他在《元白诗笺证稿》中通过对元稹、白居易诗歌的精细考证,揭示了中唐社会的政治文化变迁,开创了文学研究的新路径。对《长恨歌》《琵琶行》等经典作品的解读也别具只眼,如指出《长恨歌》中”七月七日长生殿”的描写实为诗人艺术想象,与历史事实不符,展现了其严谨的学术态度和敏锐的文学洞察力。

在文化诗学建构方面,陈寅恪的诗歌创作和学术研究都贯穿着”了解之同情”的文化立场。他既坚守传统文化价值,又保持独立批判精神,其诗作中频繁出现的”文化神州””故国”等意象,既是对传统文化的深情回望,也包含着对现代文化转型的深刻思考。晚年巨著《柳如是别传》通过明末名妓柳如是的生平,探讨了明清之际士大夫的精神世界,实现了文学、历史与哲学的高度融合。

- 钱钟书:陈寅恪先生之学,如渊海浩瀚,其诗作则如古鼎彝器,厚重典雅。

- 季羡林:陈先生的诗歌,字字有来历,句句见功力,是学者诗的巅峰之作。

- 余英时:陈寅恪的诗史互证方法,开创了中国文学研究的新纪元。

- 胡适:陈寅恪的学问造诣,堪称三百年来第一人,其诗作亦独步当世。

- 傅斯年:陈先生的诗,既有杜工部之沉郁,又得李义山之精微。

- 吴宓:陈寅恪的诗,寄托遥深,格调高古,非寻常诗人所能企及。

- 周一良:陈先生以历史学家的眼光作诗,又以诗人的情怀治史,相得益彰。

- 唐长孺:陈寅恪的《元白诗笺证稿》,将文学研究提升到了前所未有的高度。

- 饶宗颐:陈先生的诗作,是其学术思想的艺术结晶,蕴含着深刻的文化忧思。

- 汪荣祖:陈寅恪的诗歌创作,代表了中国传统文人在现代社会的精神写照。

- 王永兴:陈先生的诗,每一首都经过千锤百炼,堪称现代文人诗的典范。

- 刘梦溪:陈寅恪将史学家的严谨与诗人的才情完美结合,创造了独特的诗学境界。

- 葛兆光:陈先生的诗作,既有古典诗词的形式美,又充满现代知识分子的理性精神。

- 桑兵:陈寅恪的诗歌,记录了一个时代的文化焦虑,具有重要的思想史价值。

- 陆键东:陈先生的诗,是其文化生命的真实写照,字里行间可见其人格光辉。