简介

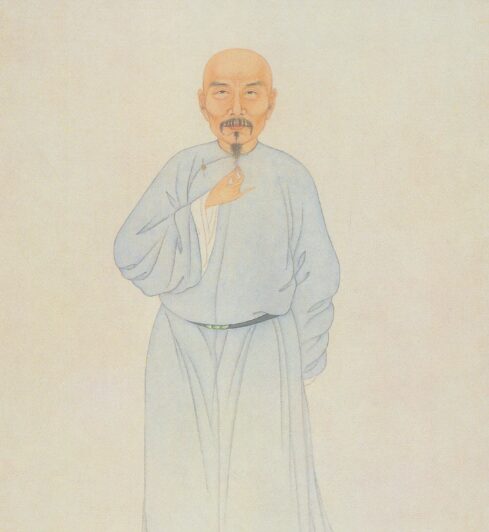

魏源,原名远达,字默深,号良图,湖南邵阳人,晚清思想家、史学家、诗人。道光二十五年(1845年)进士,官至高邮知州。与龚自珍并称“龚魏”,为近代启蒙先驱,主编《海国图志》首倡“师夷长技以制夷”,推动洋务运动。诗作融史论时政,著《古微堂诗集》《圣武记》等,被梁启超誉为“新思想之彗星”。

人物生平

- 早年治学(1794—1831)

(1)生于耕读家庭,九岁应童子试被赞“神童”。道光二年(1822年)中举,从经学家胡承珙习汉学,与龚自珍切磋今文经学,共倡“通经致用”。

(2)道光五年(1825年)入江苏布政使贺长龄幕,编《皇朝经世文编》120卷,辑录清初至道光经世文献2236篇,奠定实学思想基础。 - 幕僚著述(1832—1844)

(1)鸦片战争期间入两江总督裕谦幕,亲历定海之战,著《圣武记》14卷(1842年),以清初武功激励抗敌,记康熙平定三藩至道光回疆之役。

(2)受林则徐托付编译外文资料,1843年完成《海国图志》50卷(后扩至100卷),首绘世界地图《东西半球图》,详载西洋战舰、火器制法。 - 仕宦晚年(1845—1857)

(1)道光二十五年(1845年)进士及第,任江苏东台、兴化知县,创“护堤保漕法”救高邮水灾十万灾民。咸丰元年(1851年)升任高邮知州。

(2)晚年潜心佛学,校勘《净土四经》;咸丰七年(1857年)病逝杭州,归葬邵阳金潭,墓碑刻自题“吾道南来原是濂溪一脉,大江东去无非湘水余波”。

主要成就

- 思想启蒙

(1)《海国图志》系统介绍五大洲33国政制、科技,提出“师夷长技以制夷”理论,日本翻刻22次(据东京大学藏本统计),推动明治维新。

(2)革新今文经学:著《诗古微》《书古微》辩古文经之伪,倡“变古愈尽,便民愈甚”,启康有为“托古改制”。 - 史地研究

(1)《元史新编》95卷纠正《元史》错漏400余处,首用域外史料考蒙古西征,被钱大昕赞“补正柯劭忞未逮”。

(2)编纂《道光洋艘征抚记》,实录鸦片战争全过程,揭露清廷战略失误(如1841年奕山“靖逆”骗局),书成即遭禁毁。 - 诗学创新

(1)《江南吟》《都中吟》组诗以乐府讽时政:《阿芙蓉》痛斥鸦片流毒,“薤露哀歌天地愁,鬼灯秋磷自成市”;《金潮行》批判白银外流。

(2)诗论重“史识”:提出“诗贵逆意”,《秦淮灯船引》以“水榭笙歌”反写南京条约后士人麻木,开近代“诗史”新风。 - 经济改革

(1)盐政革新:著《筹鹾篇》废引改票,促淮盐年销量增30%(据两淮盐运使档案)。

(2)货币主张:撰《军储篇》建议自铸银元抵制鹰洋,预言“漏卮不塞,国用必匮”,启张之洞广东铸币。

评价

- 当世影响

(1)曾国藩称:“默深之书,以《海国图志》为最博,以《圣武记》为最深。”(《曾文正公日记》咸丰十年)

(2)日本佐久间象山译《海国图志》作《海防八策》,推动倒幕运动;吉田松阴谓:“默深一册,胜于战舰千艘。” - 后世定位

(1)梁启超《清代学术概论》:“魏源属今文学运动之骁将,新思想之萌蘖,殆在斯时。”

(2)冯友兰《中国哲学史》评其“经世致用”思想:上承顾炎武,下启张之洞“中体西用”,唯未突破“以夷变夏”局限。 - 国际研究

(1)美国汉学家费正清(John Fairbank):“《海国图志》是19世纪东亚最伟大的地缘政治著作。”(《剑桥晚清史》)

(2)日本学者井上清《日本现代史》载:1854年《海国图志》和刻本发行后,佐藤信渊等据此设计海军扩张蓝图。 - 争议反思

(1)侯外庐指其“仅技术层面学西方,未触及制度本源”(《近代中国思想学说史》);

(2)当代研究重审:王家俭《魏源年谱》考证其晚年手稿已有“立议院、兴民权”思想萌芽。