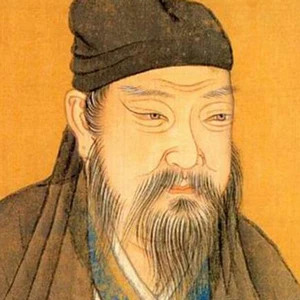

司马光(1019年-1086年),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省运城市夏县)人,世称“涑水先生”。北宋著名政治家、史学家、文学家,为“唐宋八大家”之一(后世追认)。他集政治家、学者、诗人于一身,以主持编纂《资治通鉴》名垂青史,被称为“史学巨擘”;又以反对王安石变法、倡导保守治国闻名,是北宋新旧党争的核心人物。其诗文明白晓畅、质朴深沉,既有史家之严谨,又具儒者之悲悯,代表作《训俭示康》《客中初夏》等传诵千古。宋哲宗追赠太师、温国公,谥“文正”,后世尊其为“司马温公”。

1. 少年早慧与科举入仕

司马光生于宋真宗天禧三年(1019年),出身官宦世家,父司马池为兵部郎中。幼年以“砸缸救友”事迹闻名,七岁听讲《左传》,过目成诵。宝元元年(1038年)中进士甲科,初授奉礼郎,后任苏州判官、武成军判官等职。庆历六年(1046年),父丧丁忧期间闭门著书,完成《十哲论》《四豪论》等早期史论。

2. 谏官生涯与学术奠基

- 直言敢谏:皇祐三年(1051年)任馆阁校勘,后迁起居舍人、同知谏院。任内弹劾权贵、整顿吏治,如奏请罢免“国丈”张尧佐,主张“为政以德”“节用爱民”。

- 史学积累:嘉祐六年(1061年),进献《历年图》五卷,梳理战国至五代历史脉络,为《资治通鉴》编纂奠基。治平三年(1066年),向英宗呈《通志》八卷(即《资治通鉴》前身),获准设书局编纂,邀刘攽、刘恕、范祖禹等学者参与。

3. 新旧党争与退居洛阳

熙宁二年(1069年),王安石推行新法,司马光以“天地所生财货百物,不在民则在官”为由激烈反对,与王展开“萧曹画一之争”。因政见不合,自请外放,任永兴军知军、西京御史台等职。元丰元年(1078年)退居洛阳,潜心修史,十五年完成《资治通鉴》。其间筑“独乐园”,与文彦博、富弼等结“耆英会”,成为保守派精神领袖。

4. 元祐更化与晚年执政

元丰八年(1085年),宋哲宗继位,太皇太后高氏听政,起用司马光为门下侍郎(副相),次年拜尚书左仆射(宰相)。他全面废除新法(史称“元祐更化”),恢复旧制,但因操之过急引发争议。元祐元年(1086年)病逝于相位,享年68岁,京师罢市凭吊,送葬者逾万人。

1. 史学巨著:《资治通鉴》

- 编纂历程:历时19年,参考322种史料,成书294卷,记载战国至五代(前403年-959年)1362年历史,为中国首部编年体通史。

- 史学创新:

- 创立“考异法”,辨析史料真伪,开创实证史学先河。

- 首创“臣光曰”史论体例,寓褒贬于叙事,如评商鞅“刻薄少恩”,论汉武帝“有亡秦之失而免亡秦之祸”。

- 注重经济、文化、民族关系记载,突破“帝王家谱”传统。

- 历史地位:被誉“史学双璧”之一(与《史记》并称),朱熹称其“学者不可不读”,毛泽东曾批注17遍,称其为“治国教科书”。

2. 政治实践与思想

- 保守治国:主张“守内虚外”,反对激进变法,认为“治天下譬如居室,敝则修之,非大坏不更造”。

- 民生政策:任地方官时推行“青苗法”改良版(后反对王安石版本),在河东路减免赋税、兴修水利。

- 荐才育才:提拔苏轼、程颐等人才,创办“涑水书院”,提出“德才论”:“才者德之资,德者才之帅。”

3. 文学创作

- 诗歌成就:

- 咏史诗深沉厚重,如《五哀诗·晁错》:“七国连兵诛晃错,九泉谁与问孤忠?”

- 山水诗清新自然,如《客中初夏》:“四月清和雨乍晴,南山当户转分明。”

- 哲理诗凝练警策,如《闲居》:“故人通贵绝相过,门外真堪置雀罗。”

- 散文贡献:

- 政论文逻辑严密,《谏院题名记》强调谏官责任:“专利国家而不为身谋。”

- 家训散文影响深远,《训俭示康》倡俭戒奢:“由俭入奢易,由奢入俭难。”入选后世启蒙教材。

4. 学术与教育

- 注释《太玄经》《扬子法言》,推动儒学与玄学融合。

- 提出“史学四长”标准:才(文采)、学(知识)、识(见解)、德(史德),影响章学诚《文史通义》。

- 制定《书仪》《家范》,规范士族礼仪与家庭教育。

1. 古代评价

- 苏轼:“公忠信孝友,恭俭正直,出于天性。其清如水,其直如矢。”(《司马温公行状》)

- 王安石:“司马君实,君子人也,唯迂阔不知变通。”(《与王介甫书》)

- 朱熹:“温公可谓知、仁、勇三者兼备,然其学颇不纯,杂有申韩之学。”(《朱子语类》)

- 清康熙帝:“司马光编《资治通鉴》,叙君臣事迹详明,可为后世法戒。”(《御批资治通鉴纲目》)

2. 近现代评价

- 梁启超:“司马温公《通鉴》亦天地一大文也,其结构之宏伟,其取材之丰赡,使后世有欲著通史者,势不能不据为蓝本。”(《新史学》)

- 钱穆:“司马光不仅是史学家,更是北宋士大夫理想人格的典范。”(《国史大纲》)

- 陈寅恪:“《通鉴》取材详备,叙事简净,熔裁百家,自成一体,实吾国史学之瑰宝。”

司马光是中国文化史上的“多维丰碑”:作为史学家,他以“鉴前世之兴衰,考当今之得失”的使命感,铸就《资治通鉴》这座史学昆仑;作为政治家,他在改革与守旧的思想激荡中,坚守儒家理想主义的治国之道;作为文学家,他以平实文风承载深邃哲思,为宋文“平易畅达”风格奠定基调。尽管后世对其政治选择褒贬不一,但其“务实求真的史学精神”“清正廉洁的士人风骨”“以史资治的文化情怀”,始终是中华文明的重要精神遗产。今日重读《资治通鉴》,不仅为观照历史兴亡,更应体悟司马光所倡“鉴于往事,有资于治道”的永恒智慧——在变革与传承的辩证中,寻找文明赓续的真正答案。