简介

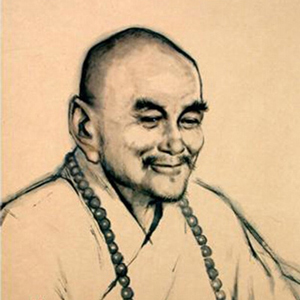

贯休(832—912),俗姓姜,字德隐,号禅月大师,婺州兰溪(今浙江兰溪)人,唐末五代著名诗僧、画家。与齐己、皎然并称”佛门三诗客”,诗风奇崛雄健,兼融儒释道思想,现存诗735首,为唐代存诗最多的僧侣。其水墨罗汉画被誉”冠绝古今”,书法创”姜体”篆书。宋人黄休复《益州名画录》称其”诗如古鼎,画若生龙”,明代杨慎《升庵诗话》评其”诗书画三绝,五代一人而已”。

人物生平

1. 神童出家的早年岁月

贯休七岁于兰溪和安寺出家,日诵《法华经》千言。大中六年(852年)受具足戒,师从禅宗洪州系僧人文益。咸通年间(860—874年)云游江南,作《少年行》”锦衣鲜华手擎鹘”展露诗才,与诗人方干、罗隐结为”镜湖三友”。

2. 乱世弘法的壮年时期

- 乾符至中和年间(874—885年):避黄巢之乱入蜀,前蜀王建赐紫衣,号”禅月大师”。创”十六罗汉图”,王建赞”笔下罗汉,尽显慈悲威猛”。

- 光启至景福年间(885—893年):驻锡成都龙华寺,与韦庄、杜光庭组建”花间派”前身”蜀中诗社”,诗风转向沉郁。

3. 晚年艺术鼎盛与圆寂

天复元年(901年)归隐青城山白云溪,完成《禅月集》二十五卷。后梁乾化二年(912年)示寂,世寿81岁,僧腊74夏。前蜀主王建建”白莲塔”祀之,塔铭由冯涓撰(已佚)。

主要成就

1. 诗歌艺术的突破

- 讽喻诗:《公子行》”锦衣红夺彩霞明”揭露权贵奢靡,较白居易《秦中吟》更犀利。

- 边塞诗:《塞上曲》”黑黍黄粱初熟时”写河西民生,具”诗史”价值。

- 禅理诗:《山居诗》二十四首创”偈颂体”,影响宋代雪窦重显。

2. 书画艺术的革新

- 罗汉画:传世《十六罗汉图》(现藏日本宫内厅)首创”胡貌梵相”画风,苏轼题跋称”笔端具大慈悲”。

- 书法:创”姜体”篆书,《益州名画录》载其”篆如屈铁,隶若惊鸿”。

3. 文化整合的贡献

- 编《西岳集》收录敦煌遗诗,保存晚唐西北文学史料;

- 注《金刚经》三卷,开创”以艺诠经”传统;

- 其”诗书画三绝”模式直接影响苏轼、黄庭坚。

评价

1. 历代权威评论

- 宋代:欧阳修《六一诗话》称”贯休诗奇峭,有孟郊骨、李贺魂”;《宣和画谱》列其画为”神品”。

- 元代:辛文房《唐才子传》载”江左诗人,争效其体”。

- 明代:董其昌《画禅室随笔》谓”罗汉画至贯休而极”。

2. 现代学术研究

- 傅璇琮考证其诗反映唐末阶级矛盾;

- 日本学者小林太市郎研究其画对日本禅画影响;

- 近年成都出土其《蜀王受禅碑》残片。

贯休是乱世中的文化巨擘。他以735首诗构建起佛教文学的雄奇宇宙,用”胡相罗汉”开创宗教绘画新范式,其艺术实践架起了唐风与宋韵的桥梁。清代厉鹗《宋诗纪事》的评断尤为深刻:”禅月大师,诗如剑芒,画作佛事。”这种将宗教修行、艺术创造与民生关怀熔铸一炉的生命形态,使其影响力远及东亚——日本《御物御画目录》收录其画作37幅,朝鲜《海东名画谱》尊为”罗汉画祖”。当代学者孙昌武指出:”理解中国佛教艺术转型,贯休是不可逾越的高峰。”其故里浙江兰溪的”贯休纪念馆”,正是对这位文化巨匠的千年礼赞。