雪夜独行役,北风吹短莎。

冻云侵路断,疲马怯山多。

大地白成晓,长溪寒不波。

澄清杳难问,关塞屡经过。

拼音

xuě yè dú xíng yì,běi fēng chuī duǎn shā。

dòng yún qīn lù duàn,pí mǎ qiè shān duō。

dà dì bái chéng xiǎo,cháng xī hán bù bō。

chéng qīng yǎo nán wèn,guān sài lǚ jīng guò。

注释

- 短莎:枯短的莎草(《楚辞·招隐士》”青莎杂树兮,薠草靃靡”)。

- 冻云:凝结不动的寒云(岑参《白雪歌》”瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”)。

- 澄清:指政治清明(《后汉书·范滂传》”滂登车揽辔,慨然有澄清天下之志”)。

译文

雪夜独自踏上征途,北风呼啸吹拂着枯短的莎草。

寒云低压遮蔽了前路,疲惫的马儿畏惧这连绵群山。

茫茫雪野将黑夜映成白昼,长长的溪流冻结不起波澜。

天下清平之景渺不可问,这关隘要塞我已多次经过。

背景

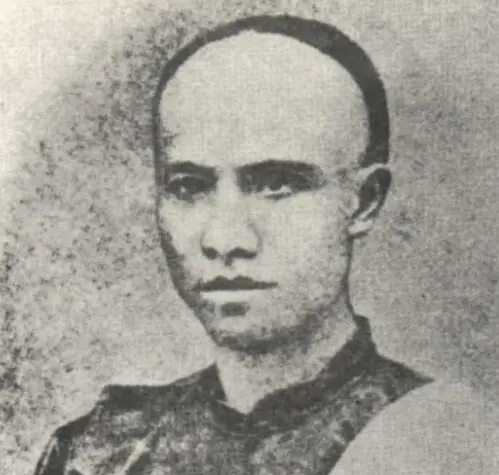

本诗作于光绪二十三年(1897年)冬,谭嗣同33岁游历西北时。诗人以”雪夜独行”的孤绝意象开篇,通过”冻云疲马”的艰辛与”地白溪寒”的肃杀,在”澄清难问”的慨叹中,展现维新志士对国事的忧思与变革路上的孤独坚守。

赏析

- 意象经营

(1)听觉:”北风呼啸”与”疲马喘息”构成寒夜交响;

(2)视觉:”地白成晓”的极端亮色与”寒不波”的绝对静止形成张力。 - 象征手法

(1)”冻云侵路”喻改革阻力,”疲马怯山”状维新艰难;

(2)”澄清杳难问”直指戊戌变法前的政治困局。 - 炼字艺术

(1)”侵”字写云势压迫,”怯”字状马匹心理;

(2)”白成晓”三字将物理现象转化为时间错觉。

评价

- 当世评点

(1)梁启超赞”地白溪寒”:”十字摄尽西北魂”;

(2)康有为批评”屡经过”过露,”有违含蓄”。 - 后世定位

(1)《晚清四十家诗钞》列为”维新派诗歌代表作”;

(2)钱仲联指出此诗体现”谭嗣同以物理现象喻时局的象征主义手法”。

请登录后查看评论内容