访僧入孤寺,一径苍苔深。

寒磬秋花落,承尘破纸吟。

潭光澄夕照,松翠下庭阴。

不尽古时意,萧萧雅满林。

拼音

fǎng sēng rù gū sì,yī jìng cāng tái shēn。

hán qìng qiū huā luò,chéng chén pò zhǐ yín。

tán guāng chéng xī zhào,sōng cuì xià tíng yīn。

bù jìn gǔ shí yì,xiāo xiāo yǎ mǎn lín。

注释

- 寒磬:清冷的磬声(常建《题破山寺后禅院》”万籁此俱寂,但余钟磬音”)。

- 承尘:古寺梁上蛛网尘絮(《后汉书·独行列传》”承尘雀粪,正落杯中”)。

- 雅满林:化用《诗经·小雅》”萧萧马鸣,悠悠旆旌”,喻高古之气充盈寺院。

译文

寻访高僧踏入孤寂古寺,一条小径铺满幽深苍苔。

寒磬声中秋花簌簌飘落,梁尘蛛网间似有残经低吟。

潭水返照夕阳澄澈如镜,松枝翠影漫下庭院阴凉。

这绵延不绝的亘古禅意,正随萧萧风声盈满山林。

背景

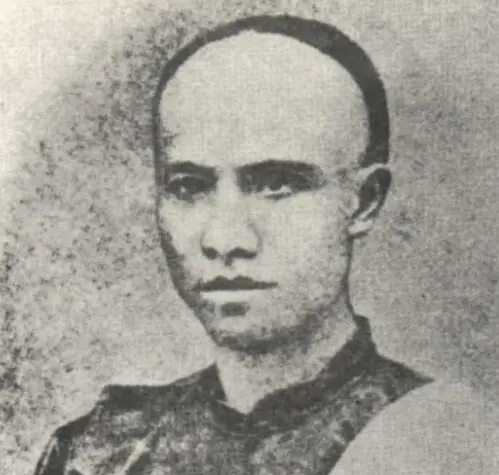

本诗作于光绪二十四年(1898年)秋,谭嗣同34岁赴兰州考察时所作。诗人以”访僧入寺”的寻幽之举开篇,通过”寒磬秋花”的听觉意象与”潭光松翠”的视觉层次,在”古意萧萧”的收束中,展现维新志士在变法前夕对传统文化精神的深刻体悟与对超然境界的向往。

赏析

- 感官交响

(1)听觉:”寒磬”的清音与”破纸吟”的幻听构成虚实共鸣;

(2)视觉:”澄夕照”的明澈与”下庭阴”的幽暗形成光影对照。 - 时空意境

(1)空间:由”苍苔径”到”满林”的递进式扩展;

(2)时间:”古时意”将瞬间体验升华为永恒感悟。 - 炼字艺术

(1)”深”字写苔痕岁月,”吟”字赋尘埃灵性;

(2)”满”字将无形古意具象化为可充塞空间的气韵。

评价

- 当世评点

(1)梁启超赞”潭光松翠”:”十字尽得西北古刹神髓”;

(2)康有为批评”破纸吟”过诡,”有违诗教雅正”。 - 后世定位

(1)《晚清四十家诗钞》列为”维新派山水诗典范”;

(2)钱仲联指出此诗体现”谭嗣同以科学精神观照传统宗教的独特视角”。

请登录后查看评论内容