寒山草犹绿,长薄树全昏。

鸿雁迟乡信,牛羊识远村。

边风挟沙起,河水拆冰喧。

野老去何许,日斜归里门。

拼音

hán shān cǎo yóu lǜ,cháng bó shù quán hūn。

hóng yàn chí xiāng xìn,niú yáng shí yuǎn cūn。

biān fēng xié shā qǐ,hé shuǐ chāi bīng xuān。

yě lǎo qù hé xǔ,rì xié guī lǐ mén。

注释

- 长薄:绵长的草木丛(《楚辞·九章》”露申辛夷,死林薄兮”)。

- 拆冰:冰层破裂(《诗经·豳风》”二之日凿冰冲冲”)。

- 野老:乡野老者(杜甫《哀江头》”少陵野老吞声哭”),此处或为诗人自指。

译文

寒山上的野草仍残留绿意,深密树丛已全然昏昧不清。

鸿雁迟迟未带来故乡音讯,牛羊却认得远处村落的归程。

边塞的风裹挟黄沙扬起,河冰碎裂发出清脆的迸鸣。

那乡野老叟去了何处?夕阳西斜时独归柴门。

背景

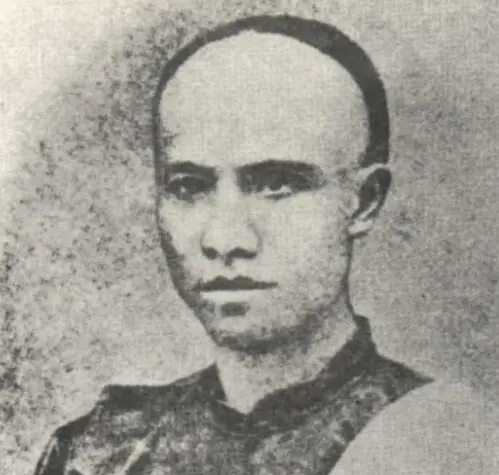

本诗作于光绪二十三年(1897年)深秋,谭嗣同33岁游历西北时所作。诗人以”寒山残绿”的季候反常起笔,通过”鸿雁牛羊”的动物意象与”风沙冰河”的边地特征,在”野老独归”的孤寂画面中,寄托维新志士对家国的忧思与变法前夕的孤独心境。

赏析

- 边地特征

(1)视觉:”草绿树昏”的色彩反差与”风沙冰河”的动态奇观;

(2)听觉:”拆冰喧”的脆响打破荒原寂静。 - 比兴手法

(1)”鸿雁迟信”反衬”牛羊识途”,暗示游子不如牲畜的荒诞;

(2)”野老独归”的实写与诗人精神漂泊的虚写交织。 - 炼字艺术

(1)”犹”字写草木顽强的生命力,”全”字状暮色吞噬的速度;

(2)”挟”字显风沙狂暴,”拆”字传冰裂力度。

评价

- 当世评点

(1)梁启超赞”拆冰喧”:”五字摄西北魂魄”;

(2)康有为批评”野老”过俚,”有违士大夫雅言”。 - 后世定位

(1)《晚清四十家诗钞》列为”边塞维新诗代表作”;

(2)钱仲联指出此诗体现”谭嗣同以科学观察入诗的自然主义倾向”。

请登录后查看评论内容