斗星高被众峰吞,莽荡山河剑气昏。

隔断尘寰云似海,划开天路岭为门。

松拿霄汉来龙斗,石负苔衣挟兽奔。

四望桃花红满谷,不应仍问武陵源。

拼音

dǒu xīng gāo bèi zhòng fēng tūn,mǎng dàng shān hé jiàn qì hūn。

gé duàn chén huán yún sì hǎi,huà kāi tiān lù lǐng wéi mén。

sōng ná xiāo hàn lái lóng dòu,shí fù tái yī xié shòu bēn。

sì wàng táo huā hóng mǎn gǔ,bù yīng réng wèn wǔ líng yuán。

注释

- 崆峒:甘肃平凉崆峒山(《史记》”黄帝西至空桐,登鸡头”),道教名山。

- 剑气昏:化用《晋书·张华传》”斗牛之间常有紫气”,喻兵戈之象。

- 武陵源:陶渊明《桃花源记》避世之地,此处反用其意。

译文

北斗星辰被群峰吞没,苍莽山河间剑气弥漫天昏。

云海翻腾隔断人间尘世,山岭如门劈开通天之路延伸。

松枝探入银河似蛟龙搏斗,苔石裹衣如猛兽挟风狂奔。

环顾山谷尽是灼灼红桃,何必再寻那虚幻的武陵仙村?

背景

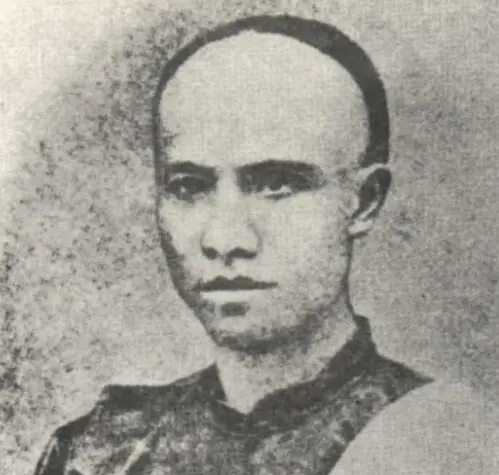

本诗作于光绪二十三年(1897年),谭嗣同33岁考察西北时登临崆峒山所作。诗人以”星峰相吞”的奇幻景象开篇,通过”云海天路”的空间重构与”龙斗兽奔”的动态奇观,在”桃花满谷”的绚烂中否定避世幻想,展现维新志士直面现实的勇毅精神与改造山河的磅礴气概。

赏析

- 空间想象

(1)垂直:”星峰相吞”的天人交锋与”松拿霄汉”的向上张力;

(2)水平:”云隔尘寰”的封闭与”岭开天路”的突破。 - 革新意识

(1)”剑气昏”暗喻变革锋芒,”苔衣兽奔”象征陈腐势力的挣扎;

(2)”不问武陵”体现拒绝隐逸、投身变革的决绝。 - 炼字艺术

(1)”吞”字写山势逼人,”拿”字状松枝矫健;

(2)”红满谷”以色彩饱和反衬”不应问”的理性决断。

评价

- 当世评点

(1)梁启超赞”松拿龙斗”:”七字尽得西北山川魂魄”;

(2)康有为批评”剑气昏”过险,”有违中和”。 - 后世定位

(1)《晚清四十家诗钞》列为”维新派山水诗巅峰之作”;

(2)钱仲联指出此诗体现”谭嗣同以宇宙意识重构传统山水诗的突破”。

请登录后查看评论内容