周王烽燧燎于原,楚炬飞腾牧火昏。

遗恨千年消不尽,至今山下水犹温。

拼音

zhōu wáng fēng suì liáo yú yuán,chǔ jù fēi téng mù huǒ hūn。

yí hèn qiān nián xiāo bù jìn,zhì jīn shān xià shuǐ yóu wēn。

注释

- 周王烽燧:周幽王烽火戏诸侯(《史记·周本纪》”幽王为烽燧大鼓”),喻王朝衰亡之始。

- 楚炬牧火:项羽焚阿房宫(《史记·项羽本纪》”烧秦宫室,火三月不灭”),指暴政终结。

- 水犹温:骊山温泉(《元和郡县志》”温泉水滑洗凝脂”),象征历史伤痕的延续。

译文

周幽王的烽火曾燎遍原野,楚霸王的烈焰又吞噬了秦宫黄昏。

千年遗恨始终未能消散,至今骊山下的温泉水依旧烫人。

背景

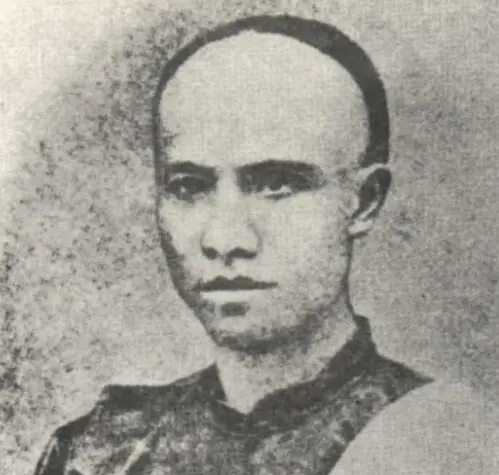

本诗作于光绪二十三年(1897年),谭嗣同33岁游历陕西时所作。诗人以”周烽楚炬”的暴政记忆起笔,通过”火燎原野”与”水犹温”的冷热意象对比,在二十八字中浓缩中国历代王朝更迭的暴力循环,展现维新志士对封建专制本质的深刻批判与变革决心。

赏析

- 历史纵贯

(1)时间:从西周(前781年)到晚清(1897年)的千年跨度;

(2)事件:选取”烽火戏诸侯”与”火烧阿房宫”两个暴政象征节点。 - 意象创新

(1)”牧火昏”以放牧喻火势蔓延的独创比喻;

(2)”水犹温”将物理温度转化为历史痛感的通感表达。 - 炼字艺术

(1)”燎”字写火势失控,”飞”字状火焰动态;

(2)”消不尽”与”犹温”形成因果闭环,强化历史批判。

评价

- 当世评点

(1)梁启超赞”水犹温”:”五字刺透专制骨髓”;

(2)康有为批评”遗恨”过显,”欠含蓄”。 - 后世定位

(1)《晚清四十家诗钞》列为”历史批判诗典范”;

(2)钱穆指出此诗体现”谭嗣同以热力学原理解构历史的科学思维”。

请登录后查看评论内容