边色苍茫夜,悲歌忼慨馀。

鲤鱼三十六,江上报秋书。

拼音

biān sè cāng máng yè,bēi gē kāng kǎi yú。

lǐ yú sān shí liù,jiāng shàng bào qiū shū。

注释

- 鲤鱼三十六:典出古乐府《饮马长城窟行》”客从远方来,遗我双鲤鱼”,指代书信。

- 报秋书:双关语,既指秋季来信,又暗含”秋决”(清代死刑多在秋季执行)的忧惧。

- 忼慨馀:化用《史记·项羽本纪》”于是项王乃悲歌忼慨”,指悲壮未平之气。

译文

边塞的夜色苍茫无际,悲歌过后胸中仍激荡着未平的慷慨。

托三十六尾鲤鱼传递音讯,在这江上寄出报秋的书函。

背景

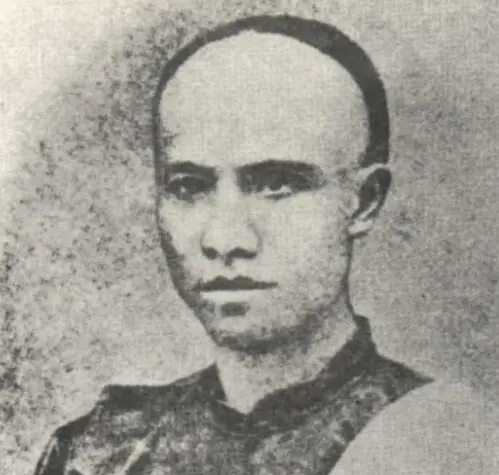

本诗作于光绪二十四年(1898年)秋,谭嗣同34岁于戊戌变法失败后系狱时所作。诗人以”边色苍茫”的压抑意象起笔,通过”悲歌未平”的情感宣泄与”鲤鱼传书”的典故新用,在”报秋”的双关暗示中,展现维新志士面对死亡威胁时的从容与对未竟事业的牵挂。

赏析

- 死亡隐喻

(1)”报秋书”暗指”秋决”制度,坦然面对死刑;

(2)”三十六”或隐喻三十六岁(谭嗣同实际33岁,虚岁计法不同)。 - 意象创新

(1)将传统”双鲤鱼”书信意象扩容为”三十六”尾,强化信息量;

(2)”边色”与”江上”构建水陆双重送别空间。 - 炼字艺术

(1)”馀”字写情绪延绵,”报”字含命运预告;

(2)”苍茫”叠韵词与”忼慨”双声词形成音韵对抗。

评价

- 当世评点

(1)梁启超泣读”报秋书”:”五字泣尽烈士血泪”;

(2)康有为批评”三十六”过晦,”未若直抒”。 - 后世定位

(1)《晚清四十家诗钞》列为”戊戌绝命诗系列”;

(2)汪辟疆指出此诗体现”谭嗣同以密码学思维重构传统意象的先锋性”。

请登录后查看评论内容