湖面宽千顷,湖流浅半篙。

远帆如不动,原树竞相高。

岁巳占秋旱,民犹望雨膏。

涸鳞如可活,吾敢畏波涛。

拼音

hú miàn kuān qiān qǐng,hú liú qiǎn bàn gāo。

yuǎn fān rú bù dòng,yuán shù jìng xiāng gāo。

suì sì zhàn qiū hàn,mín yóu wàng yǔ gāo。

hé lín rú kě huó,wú gǎn wèi bō tāo。

注释

- 百里湖:疑指洞庭湖支流(《岳阳风土记》”洞庭南连青草,西通赤沙”),明清漕运要道。

- 雨膏:甘霖(《诗经·小雅》”既优既渥,既沾既足”),喻惠民德政。

- 涸鳞:干涸的鱼(《庄子·外物》”涸辙之鲋”),指受灾百姓。

译文

湖面开阔足有千顷之广,湖水浅得仅没半支竹篙。

远处的船帆仿佛凝滞不动,岸上树木竞相向天空争高。

今年占卜已知秋旱将至,百姓仍盼甘霖滋润禾苗。

若能使涸泽之鱼重获生机,我岂敢畏惧那渡湖的风浪滔滔?

背景

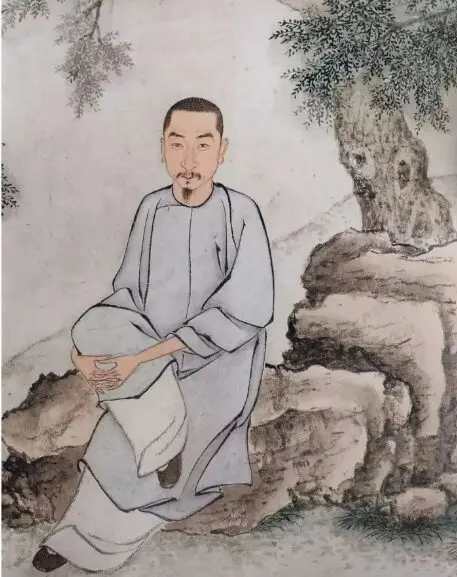

本诗作于康熙二十四年(1685年),查慎行36岁任翰林院编修时巡察湖广所作。诗人以”湖宽水浅”的异常景象起笔,通过”帆静树高”的视觉矛盾与”旱象民忧”的现实揭示,在”救鳞赴波”的自我期许中,展现清初官员对民生疾苦的真切关怀与儒家济世精神的实践勇气。

赏析

- 观察层次

(1)自然:”湖面-湖流-远帆-原树”的空间递进;

(2)社会:”占旱-望雨-涸鳞”的因果链条。 - 比兴手法

(1)”涸鳞”喻受灾百姓,”波涛”象征施政阻力;

(2)”帆如不动”暗喻漕运停滞,”树竞相高”反衬民生凋敝。 - 炼字艺术

(1)”宽”与”浅”形成体积反差,”占”与”望”体现天人感应;

(2)”敢”字将悯农情怀转化为行动决心。

评价

- 当世评点

(1)朱彝尊赞结句:”十字尽得白傅讽喻精神”;

(2)王士禛批评”涸鳞”过俚,”未若含蓄”。 - 后世定位

(1)《清诗别裁集》列为”康熙朝民生诗代表作”;

(2)邓之诚指出此诗体现”查初白以科学家眼光观察社会的特质”。

请登录后查看评论内容