李衡洲畔水潭潭,生计漂流最不堪。

抛却故园三百树,来尝霜橘洞庭南。

拼音

lǐ héng zhōu pàn shuǐ tán tán,shēng jì piāo liú zuì bù kān。

pāo què gù yuán sān bǎi shù,lái cháng shuāng jú dòng tíng nán。

注释

- 龙阳县:今湖南汉寿(《元和郡县志》”龙阳县属朗州,因龙阳洲得名”),洞庭湖畔橘乡。

- 李衡洲:三国吴丹阳太守李衡种橘处(《襄阳记》”李衡遣客十人于武陵洲上作宅,种橘千株”),代指柑橘产业。

- 三百树:化用杜甫《凭韦少府觅松树子》”欲存老盖千年意,为觅霜根数寸栽”,指家乡产业。

译文

李衡洲畔的湖水幽深无际,漂泊谋生的日子最是艰难。

忍心抛下故乡的三百株橘树,到这洞庭湖南来品尝他人霜橘的甘酸。

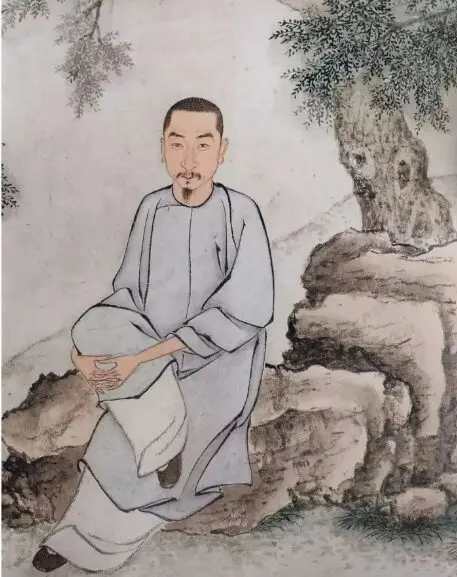

背景

本诗作于康熙四十二年(1703年),查慎行54岁游历湖湘时所作。诗人以”潭潭秋水”的苍茫景象起笔,通过”抛却故园”的无奈选择与”他乡尝橘”的苦涩体验,在二十八字中浓缩了清初士人流寓生涯的典型困境,反映商品经济对传统农耕生活的冲击。

赏析

- 经济隐喻

(1)”三百树”象征小农经济;

(2)”尝霜橘”暗指商品经济中的雇佣关系。 - 味觉象征

(1)”潭潭水”的视觉苍凉;

(2)”霜橘”味觉的双重性(甘甜与辛酸)。 - 炼字艺术

(1)”潭潭”叠词写水深,”不堪”状心理阈值;

(2)”抛却”与”来尝”构成生存悖论。

评价

- 当世评点

(1)赵执信叹:”二十八字写尽移民血泪”;

(2)王士禛批评”最不堪”过露,”未若含蓄”。 - 后世定位

(1)《清诗纪事》列为”康熙朝流民诗代表作”;

(2)傅衣凌指出此诗体现”查初白对早期资本主义萌芽的敏锐观察”。

请登录后查看评论内容