锋镝牢囚取决过,依然不废我弦歌。

死犹未肯输心去,贫亦岂能奈我何!

廿两棉花装破被,三根松木煮空锅。

一冬也是堂堂地,岂信人间胜著多。

拼音

fēng dí láo qiú qǔ jué guò,yī rán bù fèi wǒ xián gē。

sǐ yóu wèi kěn shū xīn qù,pín yì qǐ néng nài wǒ hé!

niàn liǎng mián huā zhuāng pò bèi,sān gēn sōng mù zhǔ kōng guō。

yī dōng yě shì táng táng dì,qǐ xìn rén jiān shèng zhù duō。

注释

- 锋镝:刀箭(贾谊《过秦论》”销锋镝,铸以为金人十二”),指抗清战事。

- 输心:典出《史记·廉颇蔺相如列传》”强秦所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共斗,其势不俱生。吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也”,此处反用其意。

- 胜著:佛教语(《景德传灯录》”不如当下休去,免致妄生胜著”),指世俗机心。

译文

刀箭加身、牢狱之灾都已历遍,依然不能阻止我弦诵高歌。

死亡尚且不能让我屈服,贫穷又怎能奈我如何!

二十两棉花絮着破被御寒,三根松柴烧着空锅煮水。

即便这般困顿也活得顶天立地,岂信这人间还有更高明的活法!

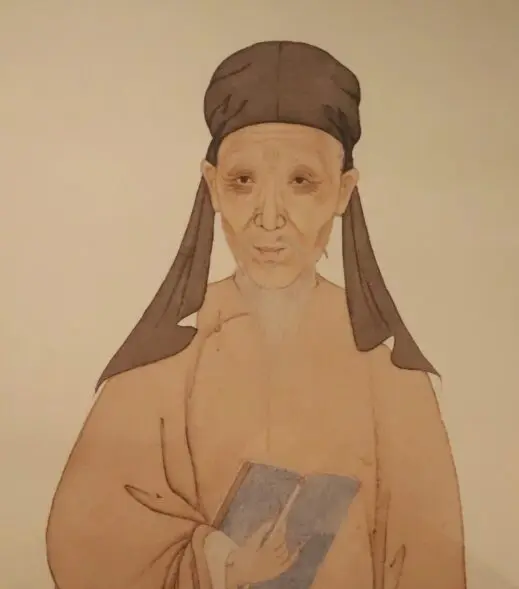

背景

本诗作于顺治十年(1653年),黄宗羲44岁隐居四明山时所作。诗人以”锋镝牢囚”的生死考验起笔,通过”破被空锅”的极端贫困与”堂堂过冬”的精神胜利,在七律中展现明遗民”贫贱不能移”的骨气与对世俗价值观的彻底否定,堪称遗民诗中的《正气歌》。

赏析

- 精神对抗

(1)物质层面:”廿两棉”与”三根柴”的生存极限;

(2)精神层面:”未输心”与”奈我何”的双重胜利。 - 修辞创新

(1)”煮空锅”的悖论修辞;

(2)”堂堂地”以俗语入诗的陌生化效果。 - 炼字艺术

(1)”废”字写文化坚守,”装”字状困顿智慧;

(2)”岂信”二字斩钉截铁,终结一切妥协可能。

评价

- 当世评点

(1)顾炎武手抄此诗赞:”七十六字气贯长虹”;

(2)钱谦益批评”空锅”过俚,”有违温柔敦厚”。 - 后世定位

(1)《明遗民诗》尊为”遗民精神宣言”;

(2)梁启超指出此诗体现”梨洲先生以阳明心学铸就的人格力量”。

请登录后查看评论内容