江水绕孤村,芳菲在何处?

春从啼鸟来,啼是春归去。

拼音

jiāng shuǐ rào gū cūn,fāng fēi zài hé chù?

chūn cóng tí niǎo lái,tí shì chūn guī qù。

注释

- 芳菲:花草芬芳(《楚辞·九歌》”绿叶兮素华,芳菲菲兮袭予”),象征美好事物。

- 啼鸟:化用孟浩然《春晓》”春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,此处反其意而用之。

- 春归:典出《楚辞·招魂》”目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南”,暗指故国难复。

译文

江水环绕着这座孤零零的村落,可那些芬芳花草如今在何方?

春天随着啼鸟的歌声而来,却又在同样的啼鸣中悄然归往。

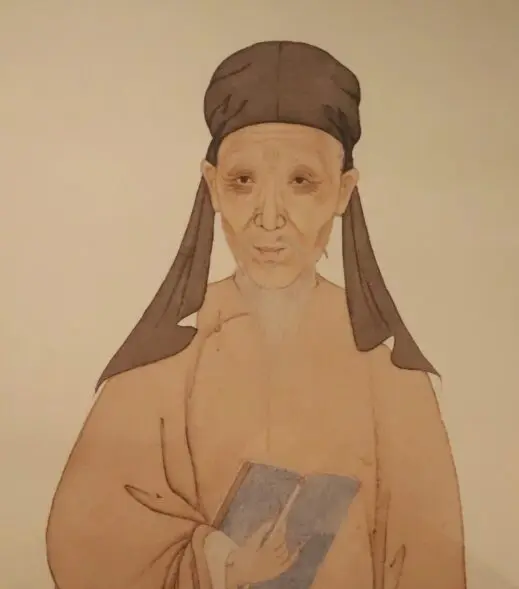

背景

本诗作于顺治八年(1651年),黄宗羲42岁避居浙东时所作。诗人以”江水孤村”的荒寂起笔,通过”芳菲何处”的追问与”鸟啼春归”的悖论,在二十字中浓缩了遗民对明朝覆灭的怅惘——春来春去皆是同一鸟鸣,暗喻历史循环中的永恒失落。

赏析

- 循环结构

(1)空间:江水环绕形成封闭的孤村世界;

(2)时间:鸟啼既是春始又是春终的悖论。 - 声音意象

(1)”啼鸟”作为春天唯一的见证者;

(2)同一鸣叫声中蕴含来去双重意味。 - 炼字艺术

(1)”绕”字写江流困局,”问”字显追寻无果;

(2)”从”与”是”将时间因果转化为诗意悖论。

评价

- 当世评点

(1)吕留良叹:”十字写尽遗民春恨”;

(2)吴伟业批评”春归”过隐,”未若直抒”。 - 后世定位

(1)《明遗民诗》列为”微型史诗典范”;

(2)钱锺书指出此诗体现”梨洲以悖论修辞解构时间的哲学思维”。

请登录后查看评论内容