弁阳片石出塘栖,馀墨犹然积水湄。

一半已书亡宋事,更留一半写今时。

拼音

biàn yáng piàn shí chū táng qī,yú mò yóu rán jī shuǐ méi。

yī bàn yǐ shū wáng sòng shì,gèng liú yī bàn xiě jīn shí。

注释

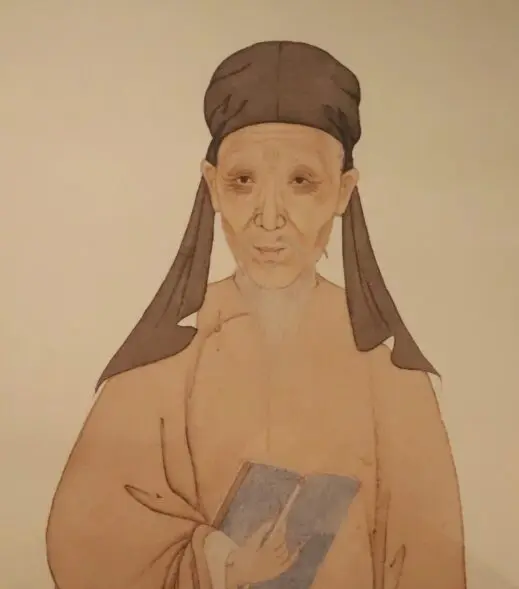

- 周公谨砚:南宋周密(1232-1298)所用砚台(《癸辛杂识》”弁阳老人周密字公谨”),宋亡后隐居不仕。

- 弁阳:周密号弁阳老人(《齐东野语》”余家弁阳山,因自号”),暗指南宋遗民。

- 亡宋事:指周密《武林旧事》《癸辛杂识》等记录宋亡历史的著作。

译文

这块弁阳砚石出自塘栖古地,残存的墨渍仍浸在水边未干。

它一半墨痕已写尽南宋亡国痛史,还留下一半等待书写今日沧桑。

背景

本诗作于康熙十五年(1676年),黄宗羲67岁得周密遗砚时所作。诗人以”塘栖片石”的物质载体起笔,通过”半书亡宋”的历史记忆与”半写今时”的现实使命,在二十八字中构建宋明遗民的跨时空对话,展现知识分子”以砚为史”的文化传承自觉。

赏析

- 时空叠印

(1)物质:砚台作为历史见证者;

(2)精神:”馀墨”象征未竟的史学使命。 - 数字哲学

(1)”一半”量化历史责任;

(2)”更留”强调现实担当。 - 炼字艺术

(1)”出”字写砚台流传,”浸”字状墨痕鲜活;

(2)”书”与”写”避免重复,分指记录与创作。

评价

- 当世评点

(1)全祖望批注:”廿八字抵得一部《宋史》”;

(2)清廷《禁书总目》指此诗”语含讥讽”。 - 后世定位

(1)《清初遗民诗史》列为”器物史诗典范”;

(2)陈寅恪指出此诗体现”梨洲以物质文化勾连历史的史学方法”。

请登录后查看评论内容