不识山村路纵横,但随流水小桥行。

一春尚未闻黄鸟,玉女峰前第一声。

拼音

bù shí shān cūn lù zòng héng,dàn suí liú shuǐ xiǎo qiáo xíng。

yī chūn shàng wèi wén huáng niǎo,yù nǚ fēng qián dì yī shēng。

注释

- 玉女峰:庐山名胜(《庐山志》”玉女峰在凌霄峰西南,状如少女”),亦暗喻高洁之士。

- 黄鸟:黄莺(《诗经·周南·葛覃》”黄鸟于飞,集于灌木”),象征生机与希望。

- 第一声:化用王维《听宫莺》”春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,指久违的复苏信号。

译文

不认得山村道路交错纵横,只随着流水声走过小桥独行。

整个春天都未闻黄莺啼唱,却在玉女峰前听到今岁第一声。

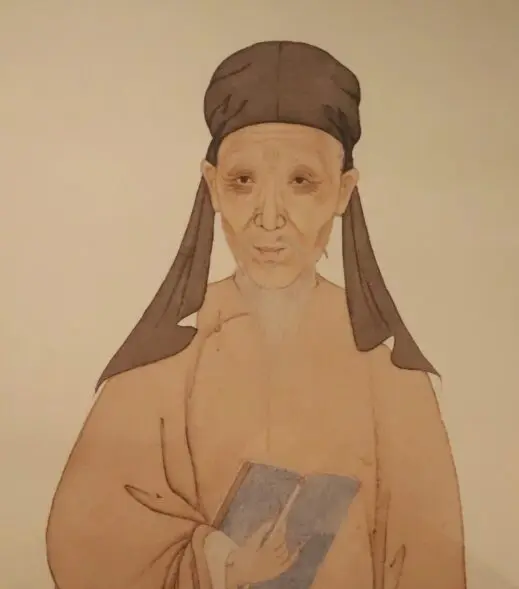

背景

本诗作于康熙五年(1666年),黄宗羲57岁避居庐山时题壁之作。诗人以”迷路随流”的彷徨起笔,通过”春无鸟鸣”的压抑与”峰前初声”的惊喜,在二十八字中完成从精神困顿到希望重生的心理转换,展现遗民在长期政治寒冬后对文化复苏的敏锐感知。

赏析

- 听觉叙事

(1)沉默:”一春未闻”的听觉荒漠;

(2)突破:”第一声”的振聋发聩。 - 空间象征

(1)迷途:”路纵横”的现实困境;

(2)希望:”玉女峰”的精神高地。 - 炼字艺术

(1)”不识”写政治迷失,”但随”状被动生存;

(2)”第一声”将微小事件转化为历史节点。

评价

- 当世评点

(1)吕留良批注:”‘第一声’三字可作遗民史眼”;

(2)王夫之批评”玉女峰”过隐,”未彰气节”。 - 后世定位

(1)《明遗民诗研究》列为”精神复苏诗范本”;

(2)钱穆指出此诗体现”梨洲对文化生命力的直觉把握”。

请登录后查看评论内容