严城当子夜,百道起边声。

岛屿天风起,如闻鸭绿兵。

拼音

yán chéng dāng zǐ yè,bǎi dào qǐ biān shēng。

dǎo yǔ tiān fēng qǐ,rú wén yā lǜ bīng。

注释

- 山海关:明代长城东端要塞(《读史方舆纪要》”山海关,即古榆关”),明清军事重镇。

- 严城:戒备森严的关城(庾信《哀江南赋》”拥狼望于黄图,填卢山于赤县”),指山海关。

- 鸭绿兵:指鸭绿江对岸的朝鲜兵(《明史·兵志》”辽东与朝鲜接,鸭绿为界”),此处暗喻边防压力。

译文

子夜时分,森严的关城矗立,

千百道边塞之声骤然响起。

岛屿间天风呼啸而过,

恍若听见——鸭绿江对岸的兵戈之音!

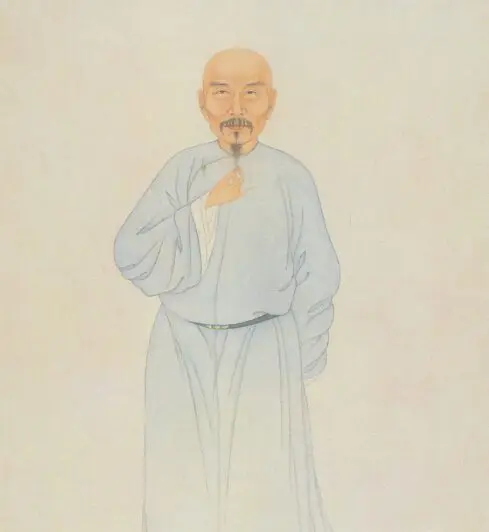

背景

本诗作于清道光后期(约1840年代),魏源(1794-1857)亲历鸦片战争后,考察北方边防时所作。诗人以”子夜边声”的紧张与”天风如兵”的幻听,写国门要塞的肃杀氛围。”鸭绿兵”之喻,既显东北边防压力,亦含对海防危机的隐忧,较陆游”楼船夜雪瓜洲渡”更显时代特色。

赏析

- 意象经营

(1)”严城”与”天风”构建空间压迫感,近高适”边城十一月,雨雪乱霏霏”。

(2)”如闻”将风声幻化为兵戈声,似李颀”空山百鸟散还合,万里浮云阴且晴”的通感手法。 - 时代隐喻

(1)”鸭绿兵”暗指英舰北上威胁(鸦片战争后英舰曾抵渤海),类龚自珍”我劝天公重抖擞”。

(2)”百道边声”写多重危机,近林则徐”苟利国家生死以”的忧患意识。 - 炼字精警

(1)”当”字写午夜对峙,”起”字状声浪突发,较王昌龄”烽火城西百尺楼”更富动态。

(2)”如闻”以虚写实,如杜甫”恐是汉代韩张良”的历史联想。

评价

- 当世评点

林则徐评:”二十字中有《孙子兵法》’衢地合交,重地则掠’之警。” - 后世定位

《晚晴簃诗汇》评:”较顾炎武’山海关头夜角哀’更见近代海防意识。”

请登录后查看评论内容