江心有地似楼台,收得烟云四面开。

底事承平无水战,涛声犹惧海艘来。

拼音

jiāng xīn yǒu dì sì lóu tái,shōu dé yān yún sì miàn kāi。

dǐ shì chéng píng wú shuǐ zhàn,tāo shēng yóu jù hǎi sōu lái。

注释

- 金山:镇江名胜(《方舆胜览》”金山在镇江府西北七里大江中”),原为江心岛,清末因泥沙淤积与南岸相连。

- 似楼台:指金山寺建筑群(《宋史·地理志》”金山龙游寺,楼阁参差”),远望如空中楼阁。

- 海艘:指外国军舰(《海国图志》”英吉利兵船入寇”),暗喻鸦片战争威胁。

译文

江心孤屿上,楼台拔地而起,

收纳着四面翻涌的烟云。

为何太平年间不见水军演练?

那江涛轰鸣——分明还在惧怕外敌的战舰!

背景

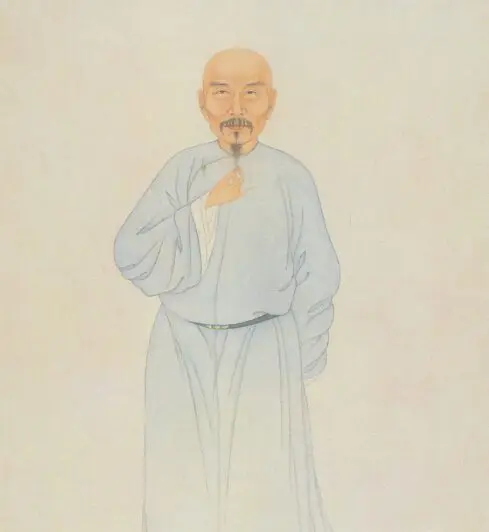

本诗作于清道光二十三年(1843年),魏源(1794-1857)亲历鸦片战争后考察江防时所作。诗人以”金山烟云”的壮景与”涛惧海艘”的隐喻,写承平表象下的国防危机。”无水战”之问,既刺武备废弛,亦含”师夷长技”的革新主张,较辛弃疾”佛狸祠下,一片神鸦社鼓”更显近代忧患。

赏析

- 意象经营

(1)”楼台”与”烟云”构建虚实相生的江山画卷,近张祜”金陵津渡小山楼”。

(2)”涛声惧”拟人化写法,似李贺”黑云压城城欲摧”的战争预感。 - 时代隐喻

(1)”无水战”直指鸦片战争清军水师溃败,类林则徐”苟利国家生死以”的愤懑。

(2)”海艘”暗喻英国舰队,与其《海国图志》”战舰火器为西洋长技”形成互文。 - 炼字精警

(1)”收”字写烟云聚散,”惧”字状涛声心理,较王安石”春风又绿江南岸”更富张力。

(2)”底事”质问打破写景格局,如陆游”岂有堂堂中国空无人”的振聋发聩。

评价

- 当世评点

龚自珍评:”二十八字中有《盐铁论》’边郡数被兵,离饥寒之患’之警。” - 后世定位

《晚晴簃诗汇》评:”较陆游’夜泊水村闻雁唳’更见海防之思。”

请登录后查看评论内容